空荡荡的加拿大村现在只有老房子了。项仙君 摄

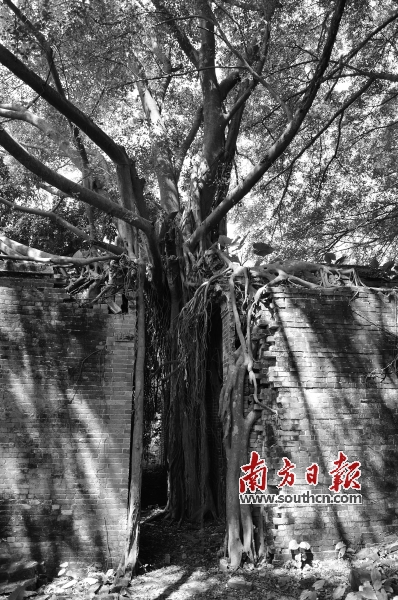

邓边村,老榕破墙而出。项仙君 摄

旅游旺季逐渐淡去,位于广东唯一的世界文化遗产开平碉楼附近的两个无人村——邓边村和加拿大村,又重新回归寂静。极少人还能记起它们也曾是一个个大宅人家或者熙攘市集。

离开村庄去往大城市或海外闯生活,回头却发现村庄不复存在,这正是中国数以亿计农村游子的悲哀。

这些空荡荡的正在消失的村庄,究竟是怎样慢慢凋敝的?它们又将何去何从?近日,南方日报记者特地走近这两座“无人村”,找寻“失落的乡愁”。

寻访▶▷寥落无人的“村庄”

邓边村行政上属于三埠街道办簕冲村。从开平市中心驾车十分钟,便驶入了平整的乡间道路。道路的左侧是大片葱绿的稻田,而道路的另一侧却是杂草丛生的荒芜景象。当道路再也容不下车辆通行时,“无人村”到了。透过茂密的树林望过去,这个距离大路不到20米的村庄,早已空无一人。

邓边村的房子基本都是青砖建筑,全村长不过800米,宽不过600米,残垣断壁掩没在树林中。看着这门楣残破却布局规整的村落,还能想象到它当年的繁盛景象。这些房屋都是一层或两层的,依稀都有着人字形瓦片屋顶,许多屋顶早已塌陷,郁郁葱葱的大榕树从墙顶冲天而出,成为最突出的景观。所有房屋的门窗都已经给盗拆了,摇摇欲坠的房门上青砖都已松动,门上石刻的拱形门楣还岿然不动,门楣上立体的花卉图案也依然清晰,花瓣上的油彩历经风雨只剩下一点斑驳的颜色。

村头一所房子看来曾经是大户人家的住宅,一连四五间在一起。一进屋,破败的景象尤甚。屋中的地砖都给撬掉了,满是泥土和枯萎的树叶。有的房内赫然出现了一个个大坑,据说是曾经有人在地下挖到过金元宝,引来大批不法之徒寻宝,留下一片狼藉。散落在砖墙里的榕树种子,几十年后竟轻而易举地穿破屋顶,扎入土中,随即疯长起来。在一间房里,榕树沿着四壁生长到屋顶,枝干越长越粗,在屋顶交错形成网状,形成天然的“屋顶”,蔚为壮观。更有长在屋顶的树、长满整面墙的树,随处可见它的枝干以蟠曲卧龙之势与残破的墙壁交缠着伸向天空。站在屋内,可能终日都见不到太阳。墙上残存的神位被风一吹,呜呜作响,确实有些碜人。

三埠街道党工委委员邝碧筠告诉记者,邓边村建于120多年前,住过甄、伍两姓共57户人家。上个世纪20年代,在开平兴起的海外创业风潮席卷了这个小村庄,村中青壮劳力相继去往西方国家淘金。在战乱频繁的年代,即便村民集资建了碉楼,也无法在此安居乐业,于是许多村民便跟随第一批出国的青年人离开了邓边村。到解放初期,村里仅剩十多户人家。1998年,随着邓边村最后的两户居民搬到城里,邓边村彻底成了“无人村”,一些摄制单位还真来这里拍过鬼片。

在开平,像邓边村这样的还有赤坎镇“加拿大村”。“加拿大村”的杂糅着东西方建筑元素的楼宇,在村民离去数十年后依旧岿然挺立,远远看着似乎还有些气派。

常年守护这片建筑群的,是82岁的老人关积卫。他介绍,整个村只有11座建筑,其中一座碉楼建于70年前,其余十座为民居。这些房子囊括了开平乡村民居建筑的三种风格(碉楼、庐、三间两廊),多建于上世纪二三十年代间,至今几乎都保存完好。

这十栋民居大多是两层半建筑。一进大门,便是吃饭会客用的厅堂,也是摆放家族祖先牌位的地方。穿过厅堂便是通往二楼的楼梯,楼梯边缘安装着木质栏杆,因年代久远而不再牢固,整体样式和现代楼梯基本无异。沿着楼梯来到二楼,二楼有中部的两个厅和两侧的两个卧室组成。后厅地面上有一块装着铁网的天井。关积卫说,这是为了使一楼与二楼的空气更好地流通,也有利于采光。前厅十分宽敞,但却空无一物。三楼前半部分是天台,只有后半部分有建筑物,这也是房子的屋顶。在另一座三层民居的屋顶上,还刻着宅子的名字“安庐”。宅子二楼和三楼的拱形石柱和里里外外的立体雕饰,无不体现着“加拿大村”的中西融合的特点。

“加拿大村”之所以形成这样的建筑风格,要从这些房子的第一代主人说起。作为最早一批去海外淘金的开平人,建村的“元老”们在海外开始富裕起来,便相约着要归乡集中建设几座“豪宅”,以示衣锦还乡之意,这些房子由外国人负责设计,建筑材料也大多从国外运过来。所以建筑中西合璧,融合了罗马柱、圆拱、花雕、中国传统灰塑等建筑艺术,令人叹为观止。

然而房屋的主人大多数都已移居加拿大,其后代也在海外生活。村庄就此空了出来。

关积卫告诉我们,村子原本叫做耀华坊,有“光耀中华”之意,但赤坎镇的年轻人大多已说不上来了。

离开“加拿大村”的时候,已临近黄昏。村庄静悄悄的,在秋日的余晖映照下,远远望去,像极了一排尘封的宫殿。

探索▶▷寻找新的开发模式

被遗落多年的耀华坊和邓边村凭借自身独特的景观,近来在驴友圈中名声已然传开。在采访中,关积卫告诉记者,2006年开平碉楼申请世界文化遗产成功后,开平市政府加大了对“加拿大村”的保护力度,从此“加拿大村”不再接待旅游团。在此之前,常有游客慕名前来参观,最多的时候,一天来了7辆大巴。邓边村也同样名声在外,不仅在各大旅行论坛上有不少关于邓边村的游记,而且据邝碧筠介绍,每逢节假日都会有散客自发前来“探险”。

村民都侨居海外,像耀华坊和邓边村这样的村庄该由谁来维护?潜在的旅游资源该如何通过合法途径最大程度地挖掘?赤坎镇文体中心的司徒德林说,整个开平可供开发的文化遗产和旅游资源太丰富了,对这些无人村改造的想法很早就有了,现在已经完成了前期的旅游规划,只是还未立项。

三埠街道办党工委书记冯健楚也感触良多:“不能眼睁睁地看着这些美丽的村庄,在世界文化遗产所在地,这样凋敝下去!”他的建议是,应征得房屋产权所有者同意,将房屋的使用权授予政府,政府出资进行集体规划管理。他计划投入300万元到500万元,进行危房保护和配套设施建设。目前已经同在这方面有改造经验的部分江浙商人有过接触,着手进行研究。

政府集体规划管理的前提是从村庄房屋所有者得到授权。但在这关键一步,当地政府遇到了困境。开平侨务局局长冯立本介绍说,联系邓边村原村民及其后代的工作早已展开,至今为止已经联系了近百分之八十的邓边村原村民或其后代。剩下的一部分很难联系到,因为有的人移民较早,第一代移民在海外过世后,其子孙去向也就成了谜。尽管线索在这里断了,侨务局依然尝试着通过多方途径,寻找这些原村民的后人。

在开平市旅游局局长吴长振看来,困难远不止这一个。要对文物保护单位进行开发,需要办理相关手续,不是一拍大腿就能做的事。像“加拿大村”的宅子可以规划成民宿,然而这些房子都比较小,又没有带厕所,现代人可能住不习惯。此外,不可能全部靠政府出资,还需要民间资金介入,然而房屋的所有人对民间资金比较抗拒,怕民间资金介入后,自家的祖宅就成了商人盈利的工具。因此寻找新的合作模式至关重要。

启示▶▷簕冲村的返乡潮

开平除了这两个完全没有村民居住的村庄外,还有许多仅剩少许村民居住的村庄。随着生活水平的提高,开平许多村庄的村民都涌向城内,或跟随侨居海外的亲戚朋友漂洋过海。在这样的大趋势下,如何让逐渐凋敝的村庄再度发展起来?簕冲村用自身的成绩给出了一套方案。

簕冲村是开平市最先富起来的村。近年来仓储、物流、工艺品制作等产业在簕冲蓬勃发展,每年给簕冲村带来700多万元的收益。村庄的发展自然吸引着越来越多离乡的村民再度返乡。在一片离乡潮中,簕冲村迎来了返乡潮。

簕冲村支部书记甄强幄告诉记者,20年前,簕冲还是个贫困的村庄。他上任做的第一件事,就是挨家挨户说服村民,将土地的使用权授予村支部统一开发利用。虽然也遇到了不少阻挠,但在他看来,这是抓住了时机的明智之举:由于当时农业税还未免除,城镇化还未开始,村中许多耕地对村民而言不但不能创造多少收入,有时甚至会加重经济负担,在村民眼里还不那么值钱,所以基本都同意了。自打免除农业税并发放耕地补贴的政策出台后,再想得到全体村民的同意,就很困难了。

在15年前,甄强幄还带领一批村民代表前往江苏华西村学习经验。也是在那个时候,侨乡的优势被利用起来,不少归国的侨胞在此建厂,为簕冲的发展再添了一把动力。10年前,全村年收入仅有30万元,如今已翻了20多倍。经济逐步发展起来后,簕冲村委会给全体村民都买了保险,村里文体活动也有声有色地举办起来。簕冲村委会还对每一个考上大学的学生给予经济奖励,如果其家中无力承担学费,村委会也会承担大学学费。簕冲的经验成了开平的典型。“但这样的典型,是抓住历史时机,因地制宜,利用侨乡优势的结果,不是每个村子都学得来的。”甄强幄说。

对于邓边村的修缮问题,甄强幄认为,应该根据它自身情况来进行,修复危墙的同时保留自身幽深残败的特质。与此同时,将邓边村与开平碉楼等景点进行点与点之间的连接,建立配套设施,以点带面,才能吸引更多的游客。这不仅能吸引外来游客,还能为开平本地居民提供休闲放松的好去处。

中山大学社会与人类研究学院、华南农村研究中心副教授谭同学致力于中国乡村社会研究。在多年的研究过程中,他实地调研了许多南粤乡村,其中有不少是只剩下几个老人居住的古村落。有一些古村落建筑很有特点,这或许会为村庄吸引投资,发展旅游业提供可能。

在他走过的村庄中,珠海市斗门县莲江村的改变让他印象深刻。2011年莲江村集体总收入也只有62万元,算是个贫困村。但莲江村凭借着历史悠久、水源保护到位的优势,争取到了千万元政府资金扶持,还引进一家公司打造“十里莲江”项目,投入亦超过2000万元。利用自身优势,莲江村抓住机遇发展旅游业。村庄老房子保持外貌不变,房屋内部装修改造,老屋成了炙手可热的民宿。

谭同学认为,由于地理位置和交通条件的优势,珠三角地区的村庄发展旅游业还是比较有潜力的。但随着城市面积的扩大,在中山、珠海一些距离城市较近的村庄直接变成城中村,失去了原有的韵味。“是城市带走农村的人口资源,还是发展中小城镇辐射乡村?城镇如何发展,将对正在消失的乡村的命运产生重大的影响。”