距离马来西亚吉隆坡200公里的霹雳州怡保市,近两百年来都是一座以华人为主力开埠经营的南洋城市。佛山传媒“一带一路”海外采访组日前走进这座马来西亚老商埠深入调研,在探访一家有近百年历史的顺德会馆时,发现了当年下南洋的顺德妈姐们使用过的许多珍贵物品,寻觅到她们在南洋生活的点滴细节。岁月无声,这些物品在一代代海外乡亲悉心保管下,默默讲述着顺德妈姐这个群体自强不息的动人故事。

位于怡保的霹雳顺德会馆。

会计簿详细记录会馆每一笔收支。

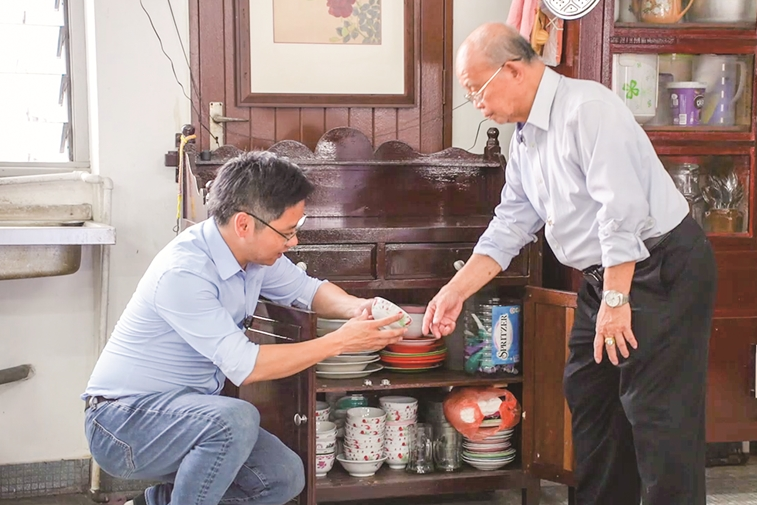

超过大半个世纪前的杯盏碗碟依然在使用。

南洋百年会馆内 响起佛山顺德乡音

从吉隆坡往北行车4个小时,采访组沿着一百多年前华人打拼开拓的线路,进入到霹雳州首府怡保。

怡保邻近的吉打河谷,是世界上产锡最丰富的地区之一。19世纪末,随着怡保锡矿业的蓬勃发展,吸引了大量中国南方的移民到此谋生,当中就包括敢闯敢拼的广府顺德人。漂洋过海的顺德乡亲团结彼此,在南洋这片土地上守望相助,于1927年创立霹雳顺德会馆。

霹雳顺德会馆位于怡保最具华人历史的旧城老街Humestreet,中文翻译为“谦街”。“这里保留了不少早期修建的中式古老房子,如今要开发成为旅游街区。”78岁的何兆荣是马来西亚顺德联合总会总会长,他热情地向采访组介绍会馆的历史。

顺和华夏,德敬梓桑。一副醒目对联悬挂在300平方米百年老会馆的正堂中央,横幅“凤城”二字溯源故乡。会馆成员有第二、第三甚至第四代的华人,他们是早已年过花甲的乡亲,一开口都是熟悉的顺德乡音,但他们大多数都是近几年才有机会回到家乡故土。“你吔hel饭未啊?(顺德话:你吃饭了没有)”“你去咗边顶处(顺德话:你去了哪里?)”“在家从小听惯了父母讲顺德话,所以到了第二、第三代的我们一样有家乡口音,一点都不出奇呢。”在马来西亚出生长大的何兆荣,直到六年前才第一次回到顺德,真正见到父亲数十年如一日念叨的乐从良教村。“一入村口,看到大大的‘良教’二字,眼泪一下子流下来。父亲从小扭着耳朵要我记得的这个地方,我终于回来了。”在家乡祠堂,何兆荣更看到他们姐弟的名字早已被刻入族谱。“家乡没有忘记我们,我们也永远不能忘记家乡。”提及首次踏足祖辈故土的回忆,会馆内一众乡亲都忍不住偷偷抹泪。

会馆显眼位置一整幅用红木肃穆装饰的墙面,恭敬地排列出顺德乡亲先贤照片。每一张照片下除了有名字,还清晰记录了他们的祖籍——大良、均安、杏坛……甚至尽可能细致列出他们来自哪一个村。作为一座永久产权的建筑,霹雳顺德会馆成为世代海外顺德乡亲永记故乡的共同精神家园。而带头创办和建设会馆的先贤中,有一班极具代表性的海外华人群体——顺德妈姐。

鸡公碗青花碗 见证顺德妈姐闯南洋的百年生活

闯南洋,谋生计。清末时期,随着英国、日本等国丝织工业化的进步,珠三角原本蓬勃发展的传统缫丝业受到极大冲击,以此为生计的大批年轻女工转而去到港、澳乃至新、马等东南亚大户人家当女佣,被称为“妈姐”,她们大部分都是终生未嫁娶的自梳女。而掌握着一流厨艺的顺德妈姐,是口碑最好的代表。例如当年来自顺德均安的欧阳焕燕姐妹到新加坡后,先后在侨领陈嘉庚和总理李光耀家做妈姐。她俩做得一手好饭菜的故事,被写入《李光耀传》而广为传播。顺德妈姐,可以说是最早将顺德美食传至海外的群体,“妈姐菜”是她们安身立命的一门手艺,亦折射出她们在异国他乡的生活史与不屈不挠的自强奋斗精神。

在怡保霹雳顺德会馆内,采访组寻访到顺德妈姐当年在南洋生活的真实故事。会馆妇女组主席何志斌带记者走进仓库,从厚厚帆布遮盖下的储物中,翻出用大铁桶装起的几十套器皿。杯盏碗碟色彩花纹各异,它们的主人就是近百年来曾在会馆生活过的一位位妈姐。

从铁桶中任意拿起一件细看,可以发现都是保留完好的陶瓷制品,造工颇为精美,风格有喜庆吉祥的“年年有鱼”,也有淡雅柔和的粉色系,一件件器皿仿佛无声地诉说着使用者朴素、温暖的情调。“这一桶有点落灰,是我们特意为了留住‘岁月痕迹’,证明妈姐们曾经在这里生活。”何志斌同妇女组会员,一起用心整理了这批会馆已保留近百年的妈姐物品。大部分碗碟被清洗干净后,都会重新投入使用。

“每次来会馆聚餐,外公外婆总说这些碗碟是古董,让我们小心一点,不要磕坏。”二十多岁的卫劭聪是霹雳州顺德会馆新生代代表,从小跟着外公何兆荣出入顺德会馆。谈到会馆用心保存了顺德妈姐们的生活用品,他亦相当感触,“看着这些餐具,我甚至可以想象到大半个世纪前,妈姐们在会馆里共同生活、互相扶持的温馨场景。”

顺德会馆如今仍定期举行聚会,乡亲们通常都是一家大小参加。“我们叫做‘返屋企吃饭’,顺德会馆就是我们的家。”梁志明是霹雳顺德会馆署理会长,他经常动员组织乡亲在这家百年会馆共聚乡情,“大家在会馆里一起做饭,围成一桌坐下来,好好吃饭,唱唱粤曲,联络感情。几十年的传统至今一直没有变过。”他更希望年轻一代,可以在其乐融融的氛围中,了解并传承老一辈用心维系的浓浓乡情。

身为女儿身 桑梓深情不让须眉

一百多年前,从祖国南来的顺德先贤,在霹雳州凭着一副脑筋,靠着十只指头,筚路蓝缕,以启山林。他们当中有做苦力的,也有努力经营生意的,都将辛勤赚得的钱,几十、几百元凑起来,买下怡保市中心这一永久地块,建下几层楼高的顺德会馆。“从1927年会馆建立开始,每一位乡亲捐钱,每一分每一毫,都会清清楚楚地记在这会计簿上。”何兆荣从会馆书房,翻出厚达15厘米的两大本会计簿。历经岁月洗礼,纸张早已泛黄,但每一页上的笔迹依旧清晰。

会馆创建以来的所有收支,小至每一笔水电,大至重新修缮入伙,还有每年的春秋二祭、乡亲的红白喜事等,都可以在会计簿上逐一找到细致的记录。管账的先贤将事项列得清清楚楚,还会配以不同的比例图来概括展示,让文化水平不高的妈姐也能一目了然。

“当年下南洋,许多妈姐初到大马落脚谋生或等候转工的时候,肯定都会先找到会馆,这里是免费供大家安顿的地方,也是她们在异国他乡真正的家。”何兆荣会长一边翻着老账本,一边给年轻的记者介绍:“所以近百年来,妈姐都很积极捐钱给会馆,看1961年这里,这位妈姐就捐了……”

许多顺德妈姐一辈子在南洋打拼,但由于远离故土且膝下无儿女,在退休年迈之时不少人会选择在会馆一起生活、彼此帮扶。“会馆有一层是安排给妈姐们一起住宿的,还有提供粤曲等音乐表演的房间,通俗来说这里就像是她们的‘集体宿舍’。”记者在会馆藏书柜里翻到早年的一本馆志,一众顺德海外乡亲明确写下:凡失业之介绍,疾病之扶持,排难解纷之任,身后恤终之典,力之所逮,依章举行,养生送死而无憾,是霹雳顺德会馆一贯的宗旨!

也许是感恩于此,所以妈姐们从不吝啬对海外会馆的捐资。一批年过花甲的老乡亲不断叮嘱远道而来的采访组,“会馆一砖一瓦得以修建落成,离不开妈姐的无私奉献。无论是佛山顺德家乡人还是海外的后辈子孙,都要好好记住顺德妈姐的历史故事。”

采访组用八天时间走访一座座马来西亚城市,也寻访到越来越多顺德妈姐们保留下来的物品,细读她们一两百年来勤劳拼搏的动人故事。而在跻身特大城市的佛山,当我们走在顺德均安、杏坛、乐从等镇街美丽乡村的时候,亦能清晰地看到当年妈姐将积累的财富寄回家乡,用于家乡修路、建楼、修缮祠堂的痕迹。虽然身为女儿身,但她们心怀桑梓、为家为国奉献的精神一点都不让须眉。

身在异国他乡默默付出青春年华,心系家乡故土殷殷奉献积蓄,顺德妈姐在南洋流传的故事尽显不凡的光辉。在马来西亚和新加坡的华人后辈,同样感怀妈姐的这种精神,大家都会很尊敬地给膝下无儿女的妈姐细致料理后事。如今,无论是会馆的先贤榜还是同乡义山的总坟上,后辈都会用心地把她们的资料登记得清清楚楚,做到世代永不相忘。“我们上一两代人走过了多少艰辛路,才让我们拼出了今日中国的繁荣发展。海外华人越看家乡的发展越是感到骄傲,我也时常在这里告慰先祖们——我们以往的祖乡已经有了翻天覆地的新变化,祖乡已经不是你们那时的贫穷落后了!”78岁的顺德老乡亲何兆荣拉着采访记者的手,在会馆的先贤榜前再次流下了激动的眼泪。

没错,百年历史的海外会馆历经沧桑,一定要世代保留下去!因为这里有着说不尽的佛山海外先贤故事,值得家乡后辈一起来南洋大地虔诚瞻仰。

文/佛山市新闻传媒中心记者严剑锋、陈泳谕、苏结华、邹茵茵

图/佛山市新闻传媒中心记者贡阳